本記事では、データベーススペシャリストの試験対策として、非正規形から第1正規形、第2正規形、第3正規形までの正規化をわかりやすく解説します。

私のように正規化が苦手な方も多いと思いますので、試験対策に役立てていただけたら幸いです。

- 正規化(Normalization)とは

- 正規化の目的

- 正規形の種類

- 非正規形について

- 第1正規形について 非正規形から第1正規形に正規化する

- 候補キー、主キーの決定

- 第2正規形について 第1正規形から第2正規形に正規化する

- 第3正規形について 第2正規形から第3正規形への正規化

正規化(Normalization)とは

一定のルールに基づいて加工することを言います。

データベースでは、「正規化理論」(一定のルール)に基づいて、データの構造を整理して、重複や矛盾をなくすことです。

正規化の目的

正規化する目的は以下の通りです。

・関係データベースでタプルの挿入・更新・削除時に起こる更新時異常を排除すること。

・一貫性、整合性を確保しながら、データの冗長性(無駄な部分)を排除し、独立性を高めること。

・1ヵ所1事実(1 fact in 1 place)を実現し、更新時異常を発生しないようにすること。

正規形の種類

正規化できるリレーションを正規形といいます。

第1正規形から第5正規形まで、6種類の正規形があります。

非正規形はまだ正規化をしていないリレーションです。

・非正規形

↓正規化

・第1正規形

↓正規化

・第2正規形

↓正規化

・第3正規形

↓正規化

・ボイスコッド正規形

↓正規化

・第4正規形

↓正規化

・第5正規形

非正規形について

非正規形の定義は、リレーションの属性値の中に単一でない値が含まれていることです。

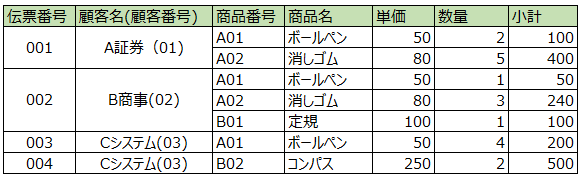

本記事では以下画像をもとに解説します。顧客名(顧客番号)が、単一値ではなく顧客名、顧客番号と複数の値が入っているため、非正規形と分かります。

第1正規形について 非正規形から第1正規形に正規化する

第1正規形の定義は、リレーションRの属性値がすべて単一値であることです。

非正規形から第1正規形に正規化するためには、直積集合やべき集合を排除して、属性値がすべて単一値となるように加工します。

直積集合の排除

直積集合とは、各集合を組にしたのもので、以下の画像では「顧客名(顧客番号)」が直積集合にあたります。

1つのドメイン(1マス)に複数の値が入っていてるため、単一値となるように「顧客名」、「顧客番号」を別属性に分けて、直積集合を排除します。

べき集合の排除

べき集合は、「すべての部分集合の集合」のことです。

今回の場合では、1つの伝票番号に複数の商品番号が紐づいているように、1つの値に複数の値(集合)が対応していることを意味します。

例:伝票番号001に商品番号A01、A02が紐づいている。

1つの値に1つの値を対応させて、べき集合後排除します。

直積集合、べき集合を排除することで、属性値がすべて単一値となり、第1正規形への正規化が完了します。

■第1正規形のテーブル構造

伝票(伝票番号,顧客番号,顧客名,商品番号,商品名,単価,数量,小計)

第1正規形のポイント

・第1正規形は、すべての属性値が単一値となること

・非正規形から第1正規形への正規化は、直積集合、べき集合を排除する (繰り返し項目をなくす)

候補キー、主キーの決定

第1正規形から第2正規形に正規化する前に、リレーションの候補キー、主キーを決定します。

候補キー (CANDIDATE KEY)

候補キーの定義は、リレーションのタプルを(行)を一意に識別できる属性または属性の組のうち、極小であるものです。

極小とは余分な属性を含まない、必要最小限の組み合わせを言います。

主キーとは異なり、候補キーはNULLを許可する属性をもつ(または含む)ものでも可です。

※顧客は複数買い注文するため、伝票番号は複数存在する

※顧客番号と顧客名、商品番号と商品名は1対1である

以下の順番で候補キーを考えます。

①リレーションのタプルを一意に識別できる属性または属性の組み合わせ を考える

②その中で極小のもの を考える

①を満たす属性または属性の組み合わせを考えると、かなりたくさんの組み合わせが考えられます。

{伝票番号,顧客番号,顧客名,商品番号,商品名,単価,数量,小計}

{伝票番号,顧客番号,顧客名,商品番号,商品名,単価,数量}

{伝票番号,顧客番号,顧客名,商品番号,商品名,単価}

:

:

次に①の中で極小のものを考えます。

{伝票番号,商品番号}の両方が重複するタプルは存在しない、かつ、伝票番号、商品番号のどちらか1つではタプルを一意に識別できません。これ以上属性を減らすことができない『極小』のものとなります。そのため、{伝票番号,商品番号}が候補キーとなります。

また、{伝票番号,商品名}も候補キーとなります。

※候補キーは1つとは限りません。

主キー (PRIMARY KEY)

主キーは、候補キーの中から最もふさわしいものが選ばれます。

主キーは、一意性制約と非NULL制約を併せ持ちます。

今回は、{伝票番号,商品名}を主キーとします。

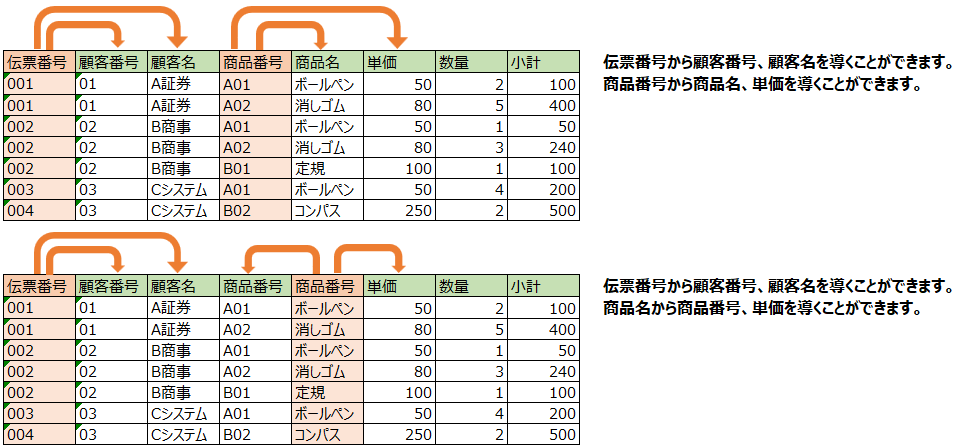

第2正規形について 第1正規形から第2正規形に正規化する

第2正規形の定義は次の通りです。

<第2正規形の定義>

リレーションRが次の2つの条件を満たすこと。

・Rが第1正規形であること

・Rのすべての非キー属性は、いかなる候補キーにも部分関数従属していないこと (完全関数従属していること)

※候補キーが単一キーの場合は、すでに第2正規形の定義を満たしています。

候補キーが複合キーの場合のみ、第2正規形の定義を満たしているかどうかを判断する必要があります。

完全関数従属と部分関数従属について

『完全関数従属』とは、①関数従属性 「候補キー:X → 非キー属性:Y」が成立するが、②「候補キー:Xの真部分集合 → 非キー属性:Y」が成立しないときの状態、性質のことです。

『部分関数従属』とは、①が成立し、②も成立・存在しているときの状態、性質のことです。

『部分関数従属』が存在すると、『完全関数従属』ではありません。

第1正規形から第2正規形への正規化では、『部分関数従属』を排除して『完全関数従属』とします。

『部分関数従属』の排除

第2正規形への正規化のために、部分関数従属がある場合は排除します。(部分関数従属を排除することで完全関数従属となる)

部分関数従属の排除は、候補キーに対して部分関数従属となっている関数従属性を別のリレーションに分解します。

『部分関数従属』の条件は以下の通りです。

①「候補キー:X → 非キー属性:Y」が成立する

②「候補キー:Xの真部分集合 → 非キー属性:Y」が成立する

伝票(伝票番号,顧客番号,顧客名,商品番号,商品名,単価,数量,小計)

主キー:{伝票番号,商品番号}

候補キー:{伝票番号,商品番号}、{伝票番号,商品名}

非キー属性:{顧客番号}、{顧客名}、{単価}、{数量}、{小計}

「①「候補キー:X → 非キー属性:Y」が成立する」を確認します。

「候補キー」から「非キー属性」を導くことができるので、①は成立していることが分かります。

{伝票番号,商品番号} → {顧客番号}、{顧客名}、{単価}、{数量}、{小計}

{伝票番号,商品名} → {顧客番号}、{顧客名}、{単価}、{数量}、{小計}

「②「候補キー:Xの真部分集合 → 非キー属性:Y」が成立する」を確認します。

「候補キー:Xの真部分集合」とは、候補キーの一部です。

{A,B,C}の真部分集合は、{A,B,C}を除く{A},{B},{C},{AB},{AC},{BC},{空集合}です。

②では候補キーの一部のキーから、非キー属性が導けるかどうかを確認します。

画像の通り、候補キーの新部分集合で非キー属性が導けることが分かります。つまり、部分関数従属性です。

{伝票番号}→{顧客番号,顧客名}

{商品番号}→{商品名,単価}

{商品名}→{商品番号,単価}

部分関数従属性の{伝票番号}→{顧客番号,顧客名}、{商品番号}→{商品名,単価}を別のリレーションに取り出します。

伝票明細{伝票番号,商品番号,数量,小計}

伝票{伝票番号,顧客番号,顧客名}

商品{商品番号,商品名,単価}

第2正規形のポイント

・候補キーの真部分集合(候補キーの一部)から決定される非キー属性がない状態

(非キー属性が候補キーの真部分集合に部分関数従属していない状態)

・第2正規形にするには、部分関数従属を排除する

・第1正規形の候補キーが単一キーであれば、すでに第2正規形である

第3正規形について 第2正規形から第3正規形への正規化

第3正規形の定義は次の通りです。

<第3正規形の定義>

リレーションRが次の2つの条件を満たすこと。

・Rが第2正規形であること

・Rのすべての非キー属性は、いかなる候補キーにも推移的関数従属していないこと

第2正規形から第3正規形への正規化は、第2正規形から推移的関数従属性を排除します。

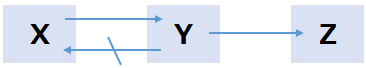

推移的関数従属性とは

リレーションRの属性X,Y,Zにおいて、以下3つの条件を満たす場合、ZはXに推移的関数従属しています。

①X → Y

②Y → X でない

③Y → Z

推移的関数従属性しているとき、次の2つが成立します。

ⅰ)X → Z

Ⅱ)Z → X でない

以下のリレーションで推移的関数従属性を考えます。

伝票{伝票番号,顧客番号,顧客名}

①{伝票番号} → {顧客番号} は成立します。

②{伝票番号} → {顧客番号} は成立しません。

※顧客番号03には、伝票番号003、004が導いており、一意の値を決定できない。

③{顧客番号} → {顧客名}は成立します。

顧客名は伝票番号に推移的関数従属しています。

推移的関数従属性の排除

第2正規形から第3正規形に正規化するために、推移的関数従属性を排除します。

X → Y → Z の関係において、Y → Zを別のリレーションに分けます。

そして、Yは元のリレーションにも外部キーとして残します。

導出属性の排除

導出属性は、小計(単価×数量)、消費税(小計×税率)、年齢(生年月日から算出)など、計算によって得られる属性のことです。

第3正規化に際し、導出属も排除します。

伝票明細{伝票番号,商品番号,数量}

伝票{伝票番号,顧客番号} ※顧客番号は顧客{顧客番号}の外部キーとなる

顧客{顧客番号,顧客名}

商品{商品番号,商品名,単価}

導出属性は多くの場合、候補キーに推移的関数従属していることが多く、推移的関数従属性を排除するタイミングでおのずと取り除かれる。

※すべての導出属性が候補キーに推移的関数従属しているわけではない。

「小計」について

{伝票番号,商品番号} → {商品番号,数量} → {小計}が成立し、かつ

{商品番号,数量} → {伝票番号,商品番号} が成立しないため、推移的関数従属しています。

本記事では、第3正規形への正規化までを取り扱うため、ボイスコッド正規形、第4正規形、第5正規形は扱いません。

以上、お読みいただきありがとうございました。